Una experiencia de Cartografía Social con personas de territorios diversos

Karime León Sánchez

Adny Alicia Celis Villalón

Resumen

En esta memoria compartimos la experiencia vivida durante el proceso de planeación e implementación de dos talleres de Cartografía Social durante el IV Encuentro Internacional de Investigación Acción Participativa (IV EIIAP). La facilitación de talleres cortos de cartografía social con personas de diferentes territorios y procesos colectivos no vinculados representa un reto para poder reconocer intereses, luchas y territorios similares. Los resultados del trabajo realizado por las personas talleristas revelaron la potencialidad creativa y cohesionadora de la diversidad de formas de expresar y fotografiar los sentires colectivos en un momento dado. Nos sorprendió que, de manera fortuita e inesperada, las cartografías de los grupos conformados únicamente por mujeres reflejaran elementos más personales y sororos, mientras que las cartografías de los grupos mixtos manifestaron problemáticas socio-territoriales. Entre nuestras reflexiones f inales señalamos que para poder elegir la herramienta participativa más adecuada necesitamos tener muy claro qué queremos abordar en nuestro colectivo y para qué, de este modo el cómo podrá ser una representación esquemática a través de una cartografía, línea de tiempo, árbol de problemas u otra herramienta participativa.

Agradecimiento a las personas participantes en los talleres

Grupo 1: Liliana Robles Bautista, Luis Ernesto Serrano Figueroa, Nora María Samayoa Aguilar, Rosa López Valentín, Yolanda Jiménez Naranjo, Rosa Campoalegre, Cristina Kleinert, Bárbara Moreno Turcott y Luisa Paré Ouellet.

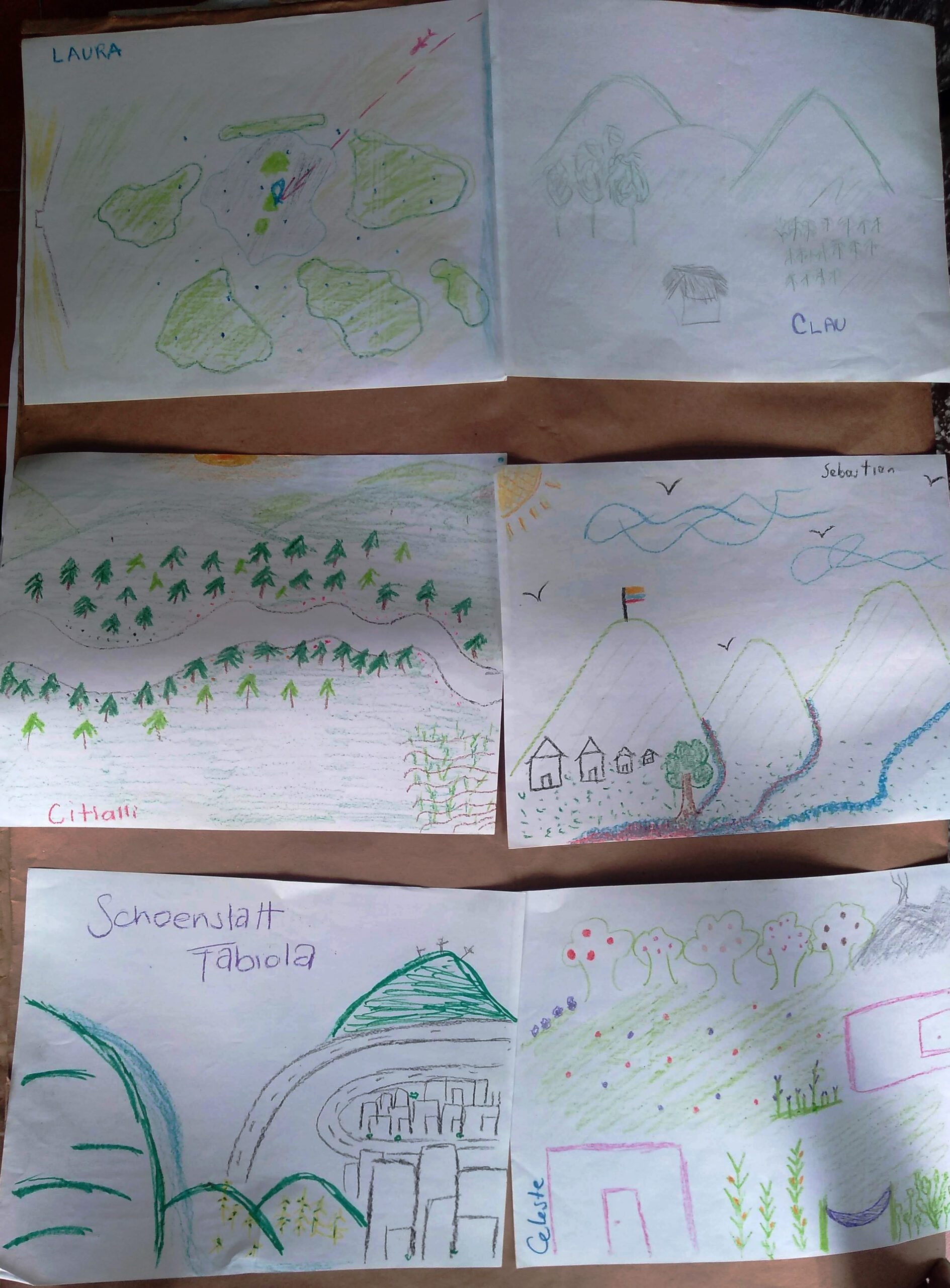

Grupo 2: Claudia Yazmín Arriaga Martínez, Sebastián Valencia Horta, Laura Emmanuelle Jarri, Schoenstatt Fabiola Reyes Cruz, Claudia Sandoval Félix, Odette Alexia González Méndez, Citalli González, Ixchel Bibiana Galicia Cancino y Celeste Cruz Avilés.

Introducción

Este documento, a manera de memoria, pretende mostrar el camino que vivimos en la construcción y realización de un taller de Cartografía Social. La experiencia la facilitamos Adny Alicia Celis Villalón y Karime León Sánchez, durante el IV Encuentro Internacional de Investigación Acción Participativa (IV EIIAP) coorganizado por GIASE (Grupo de Investigación Acción Socioecológica) y la Maestría en Educación Intercultural y Sustentabilidad (MEIS) del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, en colaboración con otras organizaciones y colectivos.

Sin embargo, sabíamos que nos encontraríamos con una diversidad de personas provenientes de diferentes lugares, con al menos dos intereses en común: la IAP y su deseo por conocer o adentrarse en el tema de Cartografía Social. Nos dimos cuenta del reto que representa compartir esta herramienta metodológica a personas que no se conocen, que vienen de distintos lugares y colaboran en procesos colectivos diversos, pero asumimos que existirían otras afinidades entre las personas y quizá luchas y territorios similares, por lo que podría emerger un colectivo temporal desde sus comunes para trabajar un proceso de cartografía social. Así se presentó este taller como un ejercicio para animarles e inspirarles a llevar a cabo un ejercicio similar dentro de sus prácticas o procesos colectivos, donde experimentamos la construcción de un colectivo emergente temporal.

Nuestra intención es compartir una guía o base para estructurar un taller corto de Cartografías sociales, con los ajustes necesarios que cada contexto y dinámica grupal demanden. Cabe señalar que hay varias formas o estrategias posibles de trabajar un taller sobre cartografía social, pero esperamos que nuestra experiencia ayude e inspire a quienes quieran diseñar talleres y compartir el proceso.

Los preparativos para el taller

La planeación del taller fue un proceso de aprendizaje en sí mismo. Nos encontramos ante el reto de compartir una herramienta metodológica participativa desde una mirada crítica a la cartografía convencional con personas que trabajan diferentes procesos en diversos territorios. Vimos entonces, la necesidad de hacer un ejercicio práctico y creativo desde las diferencias, así como explicitar las complementariedades, afinidades y sinergias de las personas participantes en el taller.

Así, definimos nuestro objetivo para el taller de la siguiente manera: “Reflexionar sobre las diferentes formas de abordar nuestras realidades y representarlas gráficamente mediante un ejercicio colectivo y participativo, considerando los principios de la cartografía social y comunitaria.”

Para ello, las actividades consistieron en cinco etapas:

1. Actividad de inicio para presentaciones

- Representar el lugar de donde eres con un dibujo

- Presentarse individualmente con su dibujo

2. Reflexión sobre qué es la cartografía social

- Rescatar elementos de los dibujos

- Responder la pregunta: “¿Qué es un mapa y qué es cartografía social?”

- Redactar un concepto de cartografía social en equipos

- Visitar la “Galería de conceptos”

- Comentar en plenaria

- Compartir y revisar diferentes tipos de cartografía

3. Construcción de una cartografía en equipos

- Mapear los vínculos o problemáticas en común de las y los participantes

- Definir la temática y las “variables” a representar/mapear como colectivo

- Ilustrar /mapear / cartografiar en colectivo

- Complementar el mapa con colores, símbolos y dibujos.

4. Socialización de las cartografías

5. Cierre

Las personas participantes de los talleres

El taller se llevó a cabo en dos días con grupos diferentes cada día. El primer día, el Grupo 1 y el segundo día, el Grupo 2. Ambos contaron con la participación de nueve personas, la mayoría mujeres (8) y sólo un hombre en cada grupo. Al avanzar el taller, cada grupo se dividió en dos equipos de manera voluntaria.

1. Actividad de inicio – Presentándonos a través de nuestros dibujos

Cada persona hizo un dibujo para responder a la pregunta: ¿Dónde vivimos y/o de dónde somos? con el cual nos presentamos y describimos los espacios geográficos de dónde procedemos.

En los dibujos apreciamos lugares rurales con cerros o montañas, bosques, árboles frutales, milpas o maíces, casas e incluso una hamaca, pero también espacios urbanos citadinos caracterizados por edificios y carreteras. El color azul, representando el agua en ríos, lagos, lagunas y el cielo, se observa tanto en la ciudad como en el campo. En un par de dibujos podemos observar que algunas personas provienen de otros países como Francia, Cuba, España, Canadá, Colombia. Unas cuantas personas agregaron palabras en sus dibujos. En ellos observamos: un camión por la carretera, pájaros en el cielo, personas representadas a través de figuras o puntitos de colores. Uno de los dibujos sobresale porque no representa un espacio físico, sino que una de las talleristas dibujó un jaguar para representar de qué lugar es.

En cada presentación, había elementos en los dibujos que detonaron una historia personal subyacente que no siempre estaba gráficamente explícita, pero que permitía expandir la narrativa. Estas presentaciones permitieron escucharnos para conocernos y reconocernos desde nuestros lugares de origen o residencia que conforman nuestra forma de ser, sentir, hablar y habitar el territorio. Nos escuchamos con nuestros diferentes acentos y percepciones.

2 ¿Qué es cartografía social?

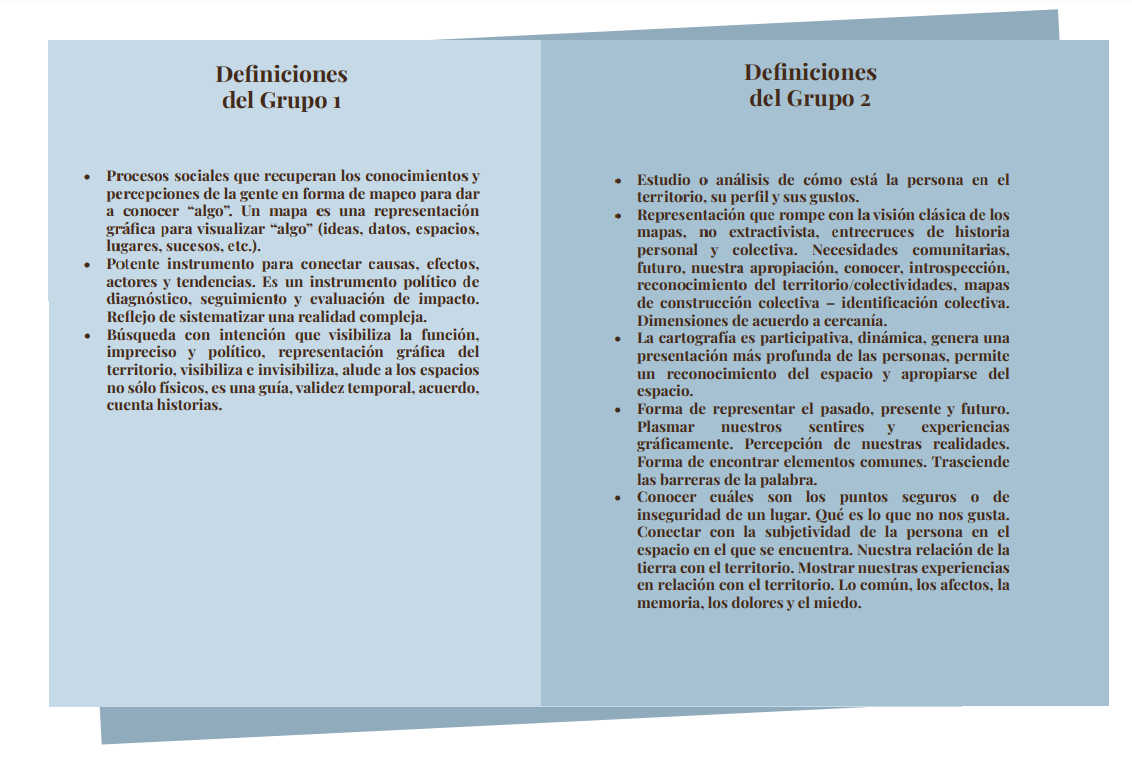

Después de las presentaciones individuales, rescatamos algunos elementos de nuestros dibujos que caracterizan la geografía y orografía de nuestros territorios: ríos, montañas, cultivos, valles. Así mismo se encontraron elementos biofísicos de la naturaleza como flora y fauna, pero también con diferentes usos de suelo representado a través de cultivos, áreas naturales protegidas, viviendas, entre otros. Los elementos económicos y culturales fueron más abstractos, pero se podían observar -por ej, al hacer comparaciones entre el lugar de donde provenimos y el que ahora habitamos. Algunas personas trajeron eventos o recuerdos del pasado. Las facilitadoras compartimos el objetivo del taller y enfatizamos la potencialidad de una imagen gráfica o dibujo y lo que puede detonar cuando verbalizamos y compartimos lo que se busca expresar ahí. Comenzamos desde la posibilidad de que ya habían escuchado hablar de Cartografía Social, e incluso habían vivenciado procesos con esta herramienta, así que en parejas o tríos pedimos que comentaran – desde su conocimiento y experiencia- “¿qué es cartografía social?” y que escribieran una definición. Algunos equipos escribieron una serie de ideas mientras que otros construyeron una definición, las cuales colgaron en una cuerda a manera de galería donde se fueron leyendo. Las facilitadoras también colocamos conceptos tomados de autoras y autores como Soliz y Maldonado (2006), Habergger y Mancila (2006), y de Hardt y Negri (2000), que nos ayudaron a comprender las diferentes perspectivas y profundizar en los elementos de la cartografía social. La finalidad de compartir estos conceptos fue detonar reflexiones sobre la cartografía social como una forma creativa o contrahegemónica para abordar nuestras realidades en los diferentes territorios (espacio-temporales o corporales).

Después de leernos y revisar los conceptos elegidos comentamos la importancia de la Cartografía Social como un proceso de participación colectiva que permite escuchar otras voces, expresadas a través de la ilustración y no sólo de la palabra hablada, como una forma diferente para comunicarnos.

En ambos grupos se habló de la cartografía convencional, como mapas desarrollados desde una visión externa por personas o grupos que ni siquiera habitan el territorio. Una de las personas participantes comentó que, desde las ciencias sociales, la historia y la geografía (como disciplinas científicas) se han usado para dominar y colonizar, mientras que el colonialismo histórico construyó una narrativa desde la perspectiva dominante, la geografía se instituyó para dar cuenta de los territorios dominados.

Cuando generamos representaciones gráficas o esquemas que ilustran temáticas o problemáticas (dolores, necesidades, sentires, historias) colectivas dentro de un territorio -más allá de mapear un espacio físico, geográfico u orográfico-, las opciones son infinitas y abre las puertas a nuestra creatividad para expresar las realidades que habitamos, a través de líneas de tiempo, árbol de compromisos, cartografías corporales o combinaciones de ellas. A continuación, mostramos algunos ejemplos de esta diversidad de cartografías, que se mostraron durante el taller:

Con estos ejemplos, la intención fue abrir las posibilidades de lo que se quiere y puede cartografiar, para iniciar el ejercicio práctico.

3. A cartografiar – Construcción Colectiva

Con la finalidad de inspirar el ejercicio práctico de cartografía social leímos un poema que expresa de manera metafórica lo que es la cartografía social:

“son los senderos, los caminos, las veredas,

las trabajaderas, con las mojoneras y los

aguajes. Son las historias y los cuentos de

nuestros pueblos, es nuestra fiesta, con la

música, el canto y las danzas. Es la memoria,

la voz con las palabras de los abuelos y

abuelas en el tequio. Es la palabra, es nuestra

mirada, es nuestro andar, es preguntar,

caminar y aprender haciendo con la montaña,

el río y los abuelos.”

Talleres de gestión social y mapeo comunitario del territorio.

Comunidades de La Chinantla, Oaxaca, (2010-2013) (Jiménez Ramos, 2019).

El proceso de encontrar lo común

Los grupos se dividieron en dos equipos de manera voluntaria. En cada grupo hubo un equipo conformado por mujeres, mientras que el segundo equipo se conformó por mujeres y un hombre.

Las facilitadoras planteamos las siguientes preguntas para identificar vínculos entre ellas y ellos y definir el tema de su cartografía:

- ¿Quiénes somos las y los integrantes del equipo? (hombres, mujeres, niñez, edades, oficios, intereses vecinos, etc.)

- ¿Qué es lo que queremos representar?

- ¿Qué inquietudes o problemáticas nos convocan, o nos vinculan?

- ¿Cuáles son los elementos dentro de nuestros territorios (ecosistemas), cultura (costumbres, fiestas), sueños y trayectorias de vida que nos diferencian/unen?

Así, pusimos manos, ideas y corazones a la obra cartográfica …

La dinámica en cada equipo fue muy particular y se desarrolló con base en intereses y acuerdos explícitos e implícitos entre las personas participantes, quienes mostraron mucha disposición para generar una colectividad emergente, temporal y espontánea. Los cuatro equipos se formaron voluntariamente, dos tuvieron la participación de un hombre y los otros dos, solo los integraron mujeres.

Las cartografías de cada equipo se plasmaron en lienzos de papel en aproximadamente 30 minutos. Los resultados obtenidos en tan corto tiempo nos sorprendieron, tanto por el grado de involucramiento de las personas como por los temas en común que emergieron en cada caso, a pesar de las diferencias territoriales.

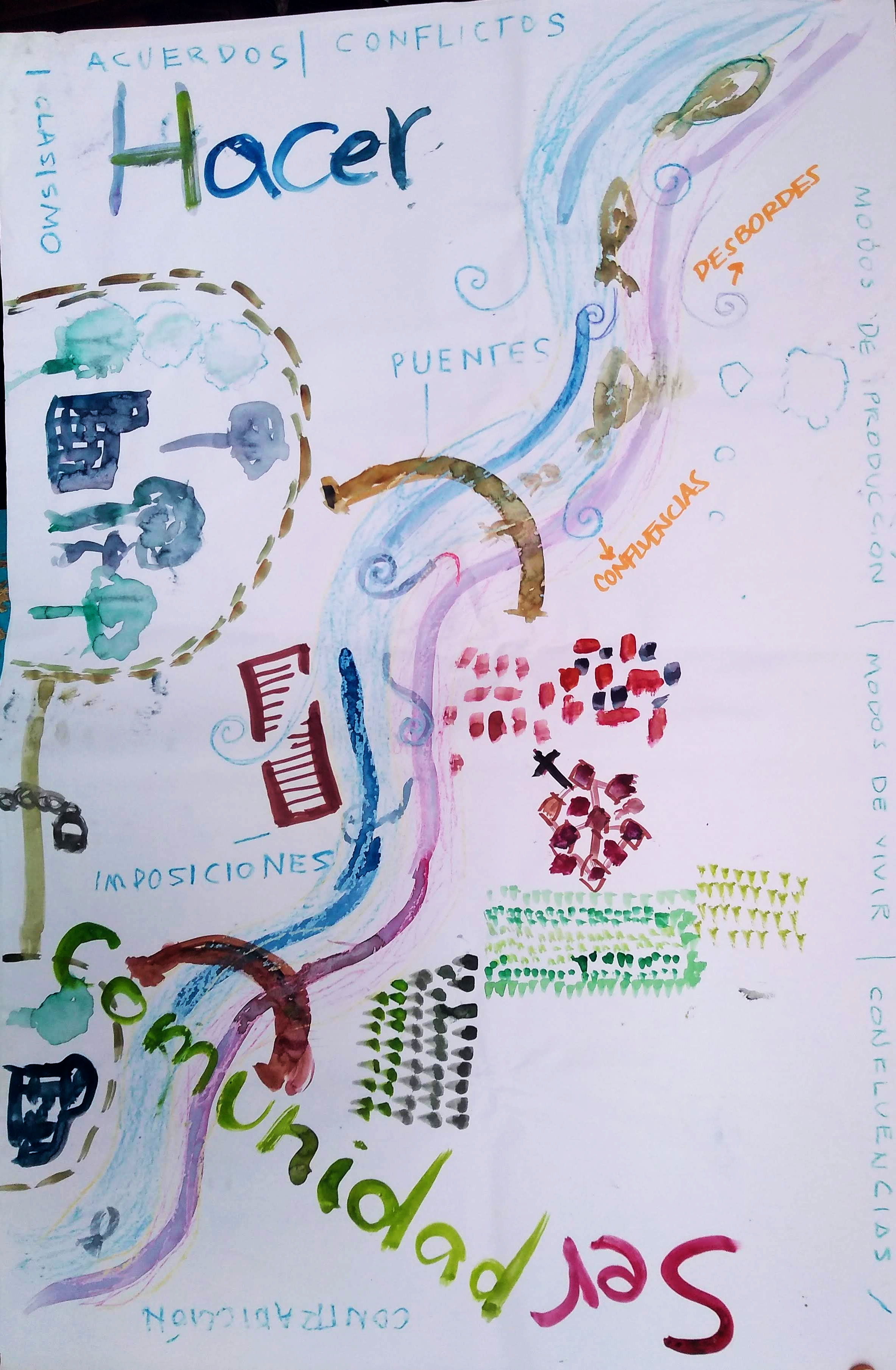

En el Grupo 1, uno de los equipos representó la situación que se vive entre dos grupos poblacionales que conviven en el Río Pixquiac, mientras que en el Grupo 2 uno de los equipos esquematizó la diversidad de problemáticas entre campo y ciudad desde sus diferentes territorios, tomando como base la ciudad de Querétaro.

Destacamos que los equipos conformados por mujeres, de ambos grupos, trabajaron en cuestiones personales y de violencia de género sin utilizar en sus representaciones gráficas un territorio geográfico. Uno de estos equipos posicionó el cuerpo femenino como su territorio, mientras que el otro equipo de mujeres realizó una disposición radial de dibujos y palabras que refleja quienes son en lo individual y cuáles son los puntos de encuentro entre ellas.

4 . Socialización – Compartiendo nuestras cartografías

Compartir la cartografía va más allá de explicar un esquema, implica desenmarañar el entramado de ideas y relaciones construidas en el proceso de construcción colectivo de aquello que queremos representar, sean problemáticas, dolores, nuestra historia, saberes, o sentipensares, que nos unen y de los que también necesitamos dialogar para reflexionar, analizar, repensar y accionar en conjunto.

Compartir el trabajo realizado en la cartografía social, con la comunidad y/o colectivo requiere estar abiertos a la escucha y la retroalimentación que complemente, contradiga o sea afín a las perspectivas planteadas en la construcción hecha en colectivo. Las compartencias nos permitieron entender lo plasmado por cada equipo y entrelazar las trayectorias de vida, a través de imágenes que detonaban una historia, una problemática, o un deseo construido. A continuación, compartimos la experiencia de dos de los equipos.

En la cartografía denominada: “Modos de producción, modos de vivir, confluencias” vemos un río de dos colores que representan dos visiones de un mismo territorio y dos formas de vivirlo. El proceso de este equipo inició con los dibujos individuales de las presentaciones, donde aparecían aspectos idílicos y montañosos del territorio, incluso “con influencia de Gaudí”, según señaló una de las participantes. Llamó la atención la marcada diferencia entre los que están “arriba” y “abajo” del río (en términos de la orientación de la cuenca que desciende).

“Los de abajo somos nosotros y los de arriba nuestros trabajadores, somos patrones, a la vez, que compartimos un ecosistema, pero lo compartimos de manera muy diferente.”, señaló una integrante del equipo. “Hay una marcada diferencia entre los que hemos llegado a vivir en este lugar y los pobladores originarios. Vivimos de maneras muy diferentes.”, agregó otra integrante del equipo.

Esta cartografía muestra las tensiones socioeconómicas, prejuicios raciales y de privilegio que generan conflictos entre vecinos, pero también se identifican “puentes” uniendo los dos ríos de colores que simbolizan las interacciones que se dan entre estos grupos, aunque a veces se vean interrumpidas y cortadas.

Entre las diferencias más marcadas, está la manera de entender “la comunidad”, mientras unos ya se asumen dentro de ella, otros buscan formarla: “Así se nombran: somos una comunidad, y los que venimos de fuera hablamos de hacer comunidad. Así se habla, así se vive.”, menciona una integrante del equipo.

En cuanto a la simbología o convenciones utilizadas, se observan pequeños remolinos dentro y fuera del agua, los cuales simbolizan los desbordes y las confluencias en las formas de habitar el territorio, en donde se han tenido acercamientos e intentos de construcción, pero con poca sinergia. En este proceso colectivo se enfocaron en un territorio compartido por algunas personas, mientras que otras aprendieron y cuestionaron las visiones, aportando con reflexiones más profundas.

En la cartografía de otro equipo que se observa: “Reconocer la comunidad que nos habita” se construyó la noción de cuerpo como territorio. La idea se originó con lo que al principio parecía que era el problema: la comunidad, es decir, ciertos valores al interior de ésta que obstaculizan el decidir, hacer y avanzar de las mujeres, representando a una mujer violentada, rota.

“Las violencias pueden ser de diferentes formas. Enmarcamos las relacionadas a prejuicios y cargas morales que se vierten a las mujeres. Resaltamos la silueta de la cabeza, porque en el andar, hacer y decir se pueden estropear”, comentó una de las integrantes de este equipo.

En un principio se veía una mujer con partes separadas de su cuerpo que simbolizaban las rupturas del ser (tanto en mujeres como en hombres). Rupturas que han vivido las personas del equipo y que presentan limitaciones en 3 ámbitos: 1) para avanzar (en los pies), 2) para hacer (manos), y 3) para decidir (cabeza).

En el proceso de representar las rupturas fueron reconociendo que no estaban completamente rotas, y que hacía falta, a manera de metáfora, representar, el hilo y la aguja para ir tejiendo un cuerpo de mujer, que permite visualizar y reconocer las violencias, pero también los tejidos que sanan las heridas. Como señala otra de las integrantes del equipo:“Al principio, en el dibujo no había hilo, sólo eran rupturas. [Donde algo…] nos provocaba ruptura también había conocimiento comunitario, […]. Nos íbamos sanando, reconstruyendo tejidos entre mujeres.”

Otra de las simbologías o convenciones en esta cartografía fueron las flores que colocaron en las partes donde había rupturas y tejidos, para reconocer el dolor con amor y no quedarse “estacionadas” en el coraje o la tristeza.

“Cuando bordas transmites una idea o le estás poniendo color a una imagen. Es esa caricia con el hilo, lo estás adornando, construyendo, le estas metiendo tu creatividad.” expresaron las participantes del equipo.

Este proceso colectivo detonó debates y cuestionamientos más profundos: el papel de la modernidad en la gestión de los derechos de la mujer y el no consumir los discursos individualistas de la modernidad sino recuperar los valores comunitarios [porque] “…una cosa es la comunidad de dónde venimos y otra las comunidades que vamos tejiendo que nos ayudan a reconstruirnos y a reconocernos.”, comentó una de las integrantes del equipo.

Así, en este proceso de construcción colectiva entre mujeres se pasó de una mirada desoladora de rupturas y violencia a una mirada constructiva y sanadora de la fuerza de las mujeres y la comunidad, como comparten dos integrantes de este equipo:“En todas las violencias ha habido resistencias, por eso estamos aquí.” “[…] lo que tenemos dentro, nuestras formas de pensar, nuestras múltiples alternativas que buscamos como mujeres […] nos ayudan a reconstruirnos y a reconocernos.”

Las cartografías de los otros dos equipos también evidenciaron dos formas diferentes. Una más enfocada a problemáticas socioambientales en un territorio geográfico específico (en la ciudad de Santiago Querétaro, Qro.) resaltando cuestiones como los monocultivos, el desplazamiento por la violencia, el crecimiento demográfico, etc. Mientras que la segunda cartografía hecha por mujeres muestra el mapeo de sus intereses personales en el centro del esquema, los cuales se fueron vinculando con sus intereses en común, expresados a través de frases como “Queremos construir otras formas de ser congruentes con lo que decimos y hacemos”.

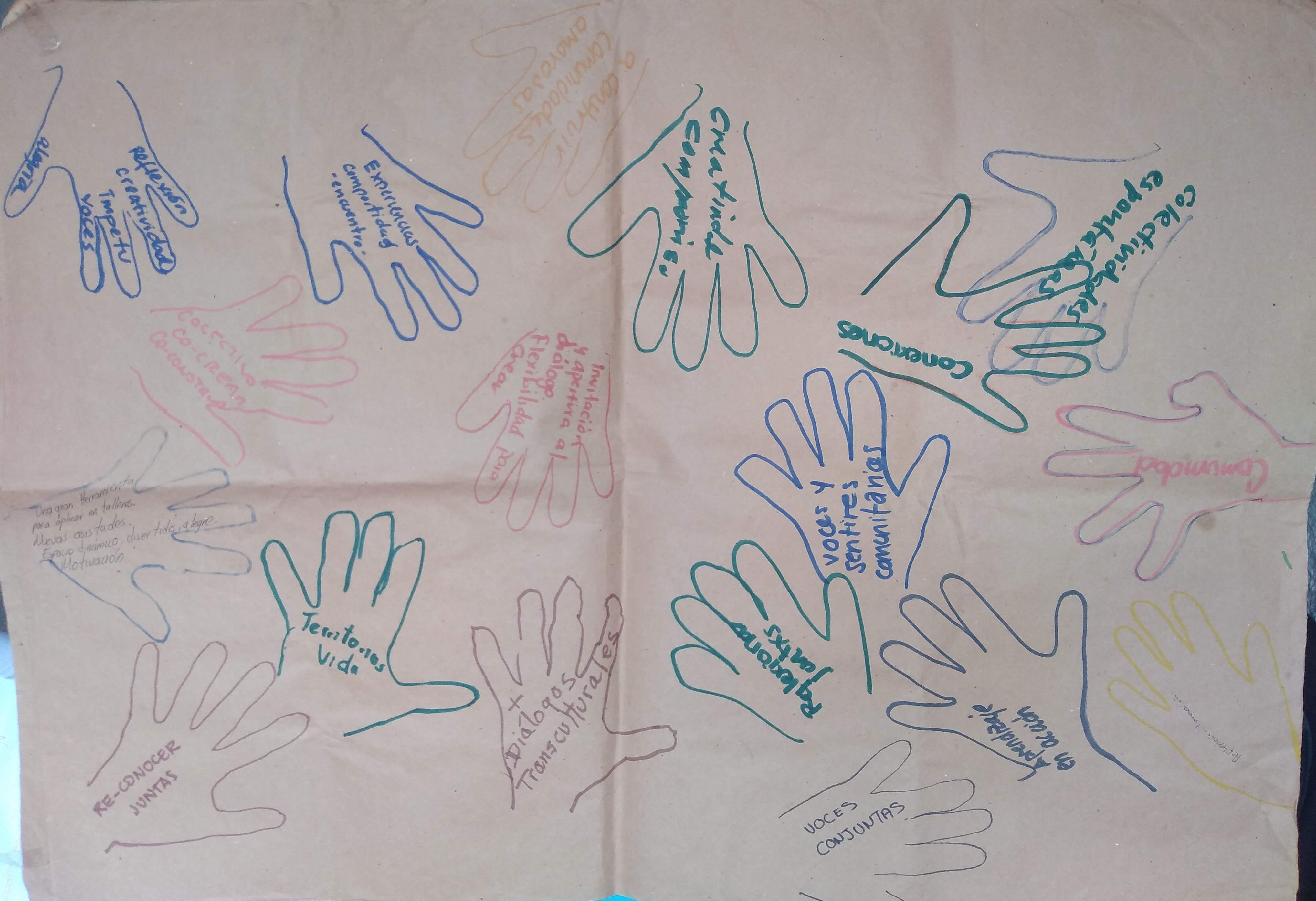

5. Cierre – “Manografía”

Nuestra actividad de cierre consistió en hacer una “cartografía de manos” donde cada persona puso una palabra o frase de algo que aprendió del taller. Con el propósito de conjuntar las ideas plasmadas por los dos grupos en uno solo, integramos estas líneas:

“Cartografía social es una herramienta de aprendizaje en acción que nos permite crear un espacio de encuentro para dialogar y reflexionar en colectivo de manera creativa, para reconocernos y co-construirnos en comunidad a través de experiencias compartidas. Una comunidad que puede ser nuestro propio cuerpo como territorio o un ecosistema compartido”

Aprendizajes y reflexiones

En el taller adaptamos materiales de diferentes guías y retomamos elementos de nuestra experiencia haciendo cartografía social y comunitaria con nuestros colectivos. Las fases y actividades propuestas en la planeación de este ejercicio pueden inspirar y aportar en el desarrollo de trabajos similares.

Por lo regular, la información para construir cartografías proviene de las vivencias de las personas que habitan, viven y sienten territorios físicos, espaciales, geográficos, corporales o temporales. En este caso, asumimos, creímos y confirmamos que aún cuando las personas habitan territorios geográficamente diferentes comparten afinidades y temas en común, que les permiten conectarse e integrarse de manera emergente, temporal y espontánea.

Las actividades planteadas y desarrolladas, a través del dibujo y preguntas guía, nos permitieron crear un ambiente relajado pero estimulante, que fomentó la interacción entre las personas participantes con una escucha respetuosa. El espacio y el ambiente propiciaron el diálogo y la reflexión profunda, cuestionandonos qué es la cartografía, para qué sirve y cuáles son las diferentes formas de construirla.

Desde nuestro trabajo como facilitadoras reconocemos los beneficios colaborativos, creativos y de apoyo que resultan de hacer el trabajo entre dos personas. Asimismo, nos permitió aprender una de la otra y complementarnos. Al reflexionar sobre nuestra práctica sugerimos: contar con al menos dos horas de facilitación para el taller, cuidarla intención al elaborar las preguntas guías para la reflexión, guiar y acompañar el proceso de hallar interconexiones y elementos en común para cartografiar, poner atención en las voces dominantes que quieran imponer sus intereses o aquellas que desvían el propósito del trabajo colectivo, escuchar a todas las voces que participan e identificar aquellos temas de debate que requieran reflexiones más profundas.

En los trabajos realizados por las personas participantes emergieron y se discutieron las siguientes temáticas: violencia de género, identidad colectiva construida a partir de las individualidades, problemáticas sociales entre personas de diferentes estratos y niveles sociales que construyen sus propias nociones de comunidad dentro del mismo territorio que cohabitan, y problemáticas socioambientales comunes a varios territorios como la lucha por el agua, por alimentos sanos y por territorios autónomos.

A diferencia de las cartografías convencionales que diseñan las personas “sin territorio”, es decir personas externas, aquellas que no viven la cotidianidad de los lugares y sus relaciones, la cartografía social está impregnada de sonidos, olores, sabores, sentimientos y percepciones de nuestras realidades, que emergen durante el proceso colectivo. Así pues, la cartografía social se resignifica como una herramienta de diálogo para compartir diferentes perspectivas y detonar reflexiones sobre los temas que nos resuenan y convocan.

Cabe señalar que, las metodologías participativas como las cartografías sociales requieren ser adaptadas a las comunidades o grupos locales (quiénes y para quiénes), a su contexto micro y macro (cuándo y dónde), a la temática a abordar (qué) y al objetivo que persigan (para qué y por qué). Finalmente, subrayamos la importancia de generar acuerdos colectivos sobre qué queremos representar gráficamente, como pregunta esencial en cualquier proceso dialógico de Cartografía Social. Así también resaltamos la necesidad de complementar estos procesos cartográficos con otras metodologías para profundizar las reflexiones, abundar en la complejidad de los territorios, enriquecer el diálogo alrededor de las situaciones vivenciadas por una colectiva y deseablemente fortalecer acciones transformadoras, como recorridos (transectos o derivas), entrevistas, sociogramas, flujogramas, grupos focales, entre otros.